「耐震×制震ダンパー」を標準採用!災害に備える家づくりをご紹介します

9月1日は防災の日。関東大震災が発生した日にちなんで、防災への備えを忘れないように1960年に制定されました。

北海道では、2018年9月6日の胆振東部地震が記憶に新しいと思います。この時は大規模な停電が発生。防災用品・非常食・飲料水といった災害への備え、また停電対策について改めて考えるきっかけになりました。

こうした非常時でもお客さまが安心して暮らせるよう、拓友建設では地震などの災害に備える家づくりに力を入れています。今回は主な取り組みをご紹介します。

①住宅構造の耐震対策

まずは、木造住宅の構造上の対策について。当社の住宅には「耐震×制震ダンパー」を標準採用しています。このダンパーは、揺れに耐える「耐震性」、揺れを吸収する「制震性」の両方の機能を備えた優れもの。Kの形をした鋼製の筋交いが震度5程度までの揺れを抑え込むと同時に、摩擦に強い素材を使ったダンパーが震度6以上の揺れを吸収してくれます。

ダンパー施工の様子を撮影したので、こちらもご覧になってみてください!(当社Instagramより)

耐震性も実証済み。実際の住宅を再現した構造物での試験では、なんと阪神淡路大震災・熊本地震クラス10回分の揺れに対して、ほぼ損傷ナシだったそう。認定機関の厳しい審査をクリアしており、「国土交通大臣認定」という国のお墨付きを得ています。

②エネルギー自給自足システムの導入

住宅構造の耐震対策に加え、エネルギーの自給自足ができるシステムの導入にも取り組んでいます。

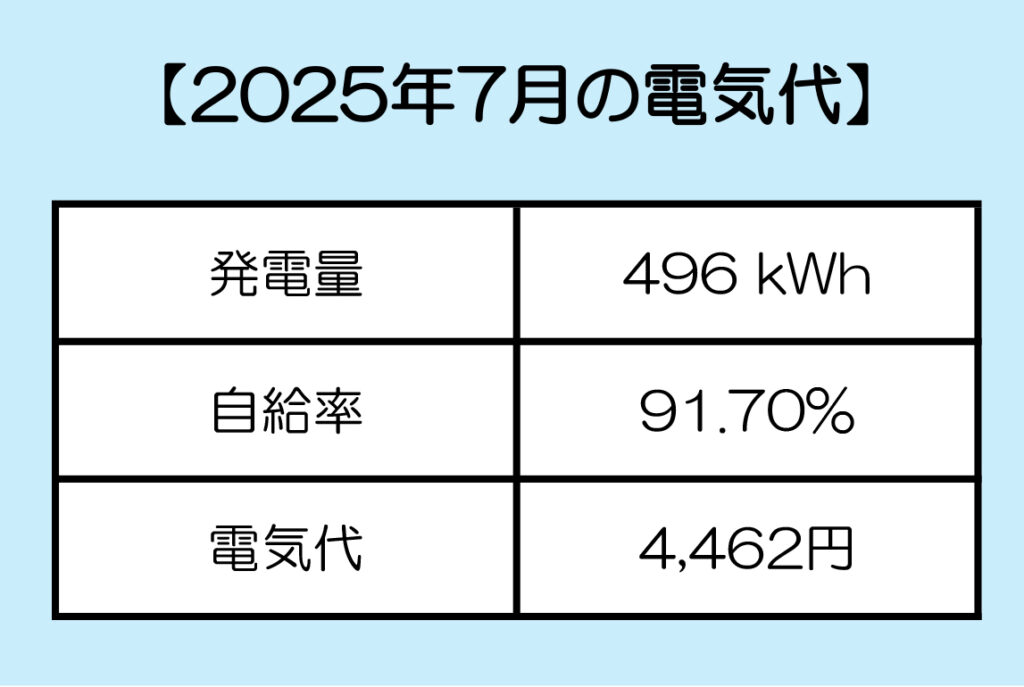

こちらは、「2024モデルハウス」に設置した太陽光発電(4.08kW)と蓄電池(9.8kWh)。昼間に発電した電気を蓄電池にためておくことで、いざという時にも電気が使えます。

非常時だけではなく、普段の生活では電気代の節約になるのも嬉しいポイント。実際、こちらのモデルハウスを購入したオーナーさま(4人家族)の2025年7月分(7月7日~8月6日)のデータを見ると、496 kWh発電し、自給率は91.7%、電気代は約4,500円でした!

※2024モデルハウスはオール電化・全館空調仕様で、こちらの電気代には基本料金が含まれています。

さらに、プラスαの安心設備として非常時に電源を確保する装備も採用しています。こちらの停電時給電システム「スマートeチェンジ」(キムラ)は、コンセントを差し替えるだけで電気の供給元を屋外の非常用電源(発電機、ハイブリッド車、蓄電池)に切り替えが可能。最大4カ所・計1500Wまでコンセントの使用箇所を選べます。

災害の時でも、家が壊れず、電気を使うことができれば、ご自宅をそのまま避難場所として使えます。住み慣れた家にいられることは精神的な負担が少ないですし、何より家族と一緒に過ごせるのはとても安心ですね。

地震は今や日本各地で起こっています。「絶対に大丈夫!」という地域はないのではないでしょうか。

備えあれば憂いなし。これを機に、住宅の災害対策を考えてみませんか。ご不明な点や、さらに詳しく聞きたいことなどありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!